ラボ型開発は、特定のプロジェクトのために、必要なスキルを持つエンジニアチームを一定期間確保する開発手法です。コスト削減や柔軟な対応が期待できる一方で、注意すべき点も存在します。本記事では、ラボ型開発の基本から、メリット・デメリット、向いている案件、そして成功させるためのポイントまでを詳しく解説します。

そもそも「オフショア開発」について知りたい人は、「オフショア開発とは?概要やメリット、成功させるポイントを紹介」の記事をご参照ください。

目次 [非表示]

1.ラボ型開発とは?その基本と仕組み

1章ではそもそもラボ型開発ってどういう仕組みなのか、報酬形態(契約形態)がどのようになっているのか解説していきます。

簡潔に言うと、社外に自社の専門チームを持つことができます。

1-1.ラボ型開発の定義と特徴

ラボ型開発とは、企業が特定のプロジェクトを遂行するために、必要なスキルを備えたエンジニアチームを一定期間、通常は月単位または年単位で契約する開発形態のことです。

企業がプロジェクトのニーズに合わせて、専門知識を持つチームを必要な期間だけ柔軟に確保できる点が最大のメリットといえます。具体的には、ソフトウェア開発、アプリケーション開発、ウェブサイト構築など、多岐にわたるプロジェクトで活用されており、企業は自社のリソース制約を飛び越えて、迅速かつ効率的にプロジェクトを進めることが可能になります。

単に外部のリソースを活用するだけでなく、長期的な視点での技術力向上やノウハウの蓄積にも貢献します。専門チームとの協働を通じて、企業は最新の技術トレンドや開発手法を学び、外部の新しい視点を自社に取り込むことで新しい発見に繋がるかもしれません。

1-2.請負型開発との違い

請負型開発は、プロジェクトの最終的な完成を契約の基盤とする開発形態であり、定められた成果物に対して報酬が支払われるのが特徴です。この方式では、開発会社はプロジェクトの全責任を負い、仕様書の作成から設計~開発~テスト~納品までの一連の工程を遂行します。

一方、ラボ型開発は、エンジニアの稼働時間に対して報酬が支払われるため、プロジェクトの進行中に仕様変更や機能追加が発生した場合でも、柔軟に対応できるという利点があります。

請負型開発では、契約時に詳細な仕様を決定する必要があり、その後の変更は追加費用が発生する可能性があります。しかし、ラボ型開発では、アジャイル開発などの手法と組み合わせることで、顧客のフィードバックを反映しながら、柔軟に開発を進めることができます。

したがって、プロジェクトの要件が明確で、変更の可能性が低い場合には請負型開発が適していますが、要件が流動的で、柔軟な対応が必要な場合にはラボ型開発がより適していると言えます。

1-3.ラボ型開発の契約形態(準委任契約)

ラボ型開発は、一般的には準委任契約という契約形態に基づいて契約が締結されます。

準委任契約とは、法律行為でない業務の遂行を委託する契約であり、受託者は委託された業務を善良な管理者の注意義務(善管注意義務)をもって遂行する義務を負います。この義務は、受託者が専門家として、その能力と経験を最大限に活用し、委託者のために誠実に業務を遂行することを意味します。具体的には、プロジェクトの進捗状況を定期的に報告し、問題が発生した場合には迅速に対応するなどが求められます。

準委任契約では、成果物の完成責任は問われませんが、受託者は委託者の指示に従い、最善を尽くして業務を遂行する必要があります。また、委託者は受託者に対して、業務遂行に必要な情報を提供し、適切なサポートを行うことが求められます。

ラボ型開発における準委任契約は、両者間の信頼関係に基づいて、柔軟かつ効率的な開発を進めるための重要な法的枠組みとなります。

2.ラボ型開発のメリット

それでは2章ではラボ型開発のメリットを見てみましょう。ラボ型開発という形を取ることでどんな良いことが待っているでしょうか?

2-1.コスト効率の向上

海外のエンジニアを活用することで、人件費を大幅に削減することが可能です。特に、ベトナムのような国では、高度な技術力を持つ優秀なエンジニアを日本国内と比較して低いコストで確保することができます。

これは、各国の経済状況や物価水準の違いによるもので、企業は同じ予算でより多くのリソースを投入し、プロジェクトを加速させることができます。ICDベトナムなどの企業は、このようなコストメリットを活かして、高品質なソフトウェア開発サービスを提供しています。

ベトナムでのオフショア開発の詳細については、オフショア開発でベトナムをおススメする理由と会社選びのポイントをご参照ください。

また、オフショア開発だけでなく、ニアショア開発という選択肢もあり、地理的に近い国や地域のリソースを活用することで、コミュニケーションコストを抑えつつ、コスト効率を向上させることが可能です。さらに、ラボ型開発では、必要な期間だけエンジニアを雇用できるため、プロジェクトの規模や期間に合わせて柔軟にリソースを調整し、無駄なコストを削減することができます。

2-2.柔軟な開発体制

ラボ型開発は、アジャイル開発手法との親和性が非常に高く、プロジェクトの進行中に発生する仕様変更や機能追加に柔軟に対応できる点が大きなメリットです。

アジャイル開発では、短いサイクルで開発~テスト~改善を繰り返すため、顧客のフィードバックを迅速に反映し、より価値の高いソフトウェアを開発することができます。

プロジェクトの進捗状況や市場の変化に合わせて、チームの規模や構成を柔軟に調整することも可能です。例えば、プロジェクトの初期段階では少人数のチームで要件定義や設計を行い、開発段階に入るとチームを拡大して開発スピードを加速させることができます。

また、特定のスキルを持つエンジニアが必要になった場合には、必要な期間だけチームに加えることも可能です。このような柔軟な体制は、変化の激しいビジネス環境において、企業が迅速かつ効果的に対応するために不可欠な要素となります。

2-3.ノウハウの蓄積

ラボ型開発の大きな利点の一つは、継続的に開発に携わることで、自社内にシステム開発に関する貴重なノウハウを蓄積できることです。外部の専門家チームとの協働を通じて、最新の技術トレンドや開発プロセスを学ぶことができ、自社のエンジニアのスキルアップにも繋がります。

また、長期的な視点でのシステム開発が可能になり、将来的な拡張や保守を見据えた設計を行うことができます。長い期間同じチームで仕事することで信頼関係も生まれ、仕事の進め方や齟齬も少なくなってくるでしょう。阿吽の呼吸で開発が進められるようになるでしょう。

ラボ型開発は、単なるコスト削減だけでなく、長期的な目線で見た方がメリットがいろいろと出てくるでしょう。

3.ラボ型開発のデメリットと注意点

3章ではラボ型開発のデメリットを紹介します。今回、依頼する予定のプロジェクトが該当するかどうか予め確認しておくと良いでしょう。

3-1.コミュニケーションの重要性

ラボ型開発を成功させるためには、開発チームとのコミュニケーションが不可欠です。特に、海外チームと連携する場合には、言語や文化の違いを考慮し、双方向のコミュニケーションを促進するための工夫が求められます。例えば、週に1回数分でもオンラインミーティングを実施したり、チャットツールを活用してリアルタイムで情報共有を行ったりすることが重要です。

また、PMやブリッジSEは、チーム間のコミュニケーションを円滑にするための重要な役割を担います。プロジェクトの進捗状況や課題を共有し、チームメンバーの意見を積極的に聞き入れることで、チーム全体のモチベーションを高めることができます。PMやブリッジSEには日本人を配置してもらうようにすると、よりコミュニケーションロスを防ぐことができるでしょう。

他にも文化的な違いを理解することが大切です。例えば、各国の祝日や休暇を考慮してスケジュールを調整したり、相手の文化に合わせたコミュニケーションスタイルを心掛けるようにしましょう。ベトナムだとテトという長い祝日が有ります。この期間は開発がストップする等…前もって祝日を把握しておくことも大切でしょう。

3-2.一定の発注量の確保

ラボ型開発は、一定の発注量を前提とした契約形態であるため、発注量が少ない場合にはコストパフォーマンスが悪くなる可能性があります。

エンジニアチームを一定期間確保するため、発注量が変動する場合でも、一定の費用が発生します。したがって、ラボ型開発を導入する際には、事前に十分な発注量を見積もり、長期的な視点でのコストメリットを検討する必要があります。逆に発注量が少ない場合には、他の開発形態(例えば、請負型開発やスポットでの外部委託)を検討することも有りでしょう。

また、発注量の変動に対する柔軟な対応が可能かどうかを確認することも重要です。例えば、発注量が大幅に減少した場合の契約解除や一時的にチームの規模を縮小できるオプションなどを交渉できるか探っておくと、後々有利に進められるようになります。

3-3.マネジメントの負担

ラボ型開発では、プロジェクトの進捗管理や品質管理など、一定のマネジメント負担が発生することを認識しておく必要があります。外部のチームと連携するため、自社の社員だけで開発を行う場合と比較して、コミュニケーションや調整のコストが増加する可能性があります。

先方には日本人のPMやブリッジSEを配置してもらい適切な体制構築をお願いしましょう。PMやブリッジSEは、プロジェクトの目標を明確に定義し、タスクを割り当て、進捗状況をモニタリングし、問題が発生した場合には迅速に対応する役割を担います。品質管理においては、定期的なコードレビューやテストを実施し、品質を確保するための対策を講じる必要があります。

その他、開発チームとのコミュニケーションを密にして、課題や改善点を共有することでプロジェクト全体の効率を向上させることができます。

4.ラボ型開発が向いている案件とは?

4章ではどんな開発案件がラボ型開発に向いているのか紹介していきます。

4-1.長期的なWebサービスの運用・保守

既存のWebサービスやアプリケーションの安定的な運用と継続的な保守には、長期にわたる開発体制が不可欠です。ラボ型開発は、このような案件に最適なソリューションを提供できます。

Webサービスの運用・保守では、定期的なアップデート/セキュリティ対策/バグ修正/パフォーマンス改善など…多岐にわたる作業が発生します。これらの作業を継続的に行うためには、サービスの内容を深く理解し、長期的な視点を持つチームが必要です。同じチームが長期間にわたってサービスを担当するため、サービスに対する理解が深まり、迅速かつ効率的な対応が可能になります。

また、サービスの成長に合わせて、新機能の追加や既存機能の改善なども柔軟に行うことができ、ラボ型開発を通じて得られたノウハウは、将来的なサービス拡張やリニューアルにも役立てることができるでしょう。

4-2.仕様変更が頻繁に発生するプロジェクト

アジャイル開発手法を採用しているプロジェクトや市場の状況や顧客のフィードバックに応じて仕様変更が頻繁に発生するプロジェクト(MVP開発)にもラボ型開発が適しています。

従来のウォーターフォール型開発では、仕様変更が発生すると計画の修正や追加費用が発生し、プロジェクトの遅延や予算超過につながる可能性があります。

ラボ型開発では、アジャイル開発の原則に基づき、柔軟に仕様変更に対応することができます。短いスプリントで開発を進め、定期的に顧客に成果物をレビューしてもらい、フィードバックを反映することで、顧客のニーズに合致したソフトウェアを開発することができます。

また、チームの規模や構成を柔軟に調整できるため、仕様変更に必要なスキルを持つエンジニアを迅速に追加することができるのも魅力的でしょう。

4-3.新規プロジェクトの立ち上げ

新規プロジェクトの立ち上げ段階では、要件が明確でないことが多く、市場の反応や顧客のニーズに応じて仕様変更が頻繁に発生することが一般的です。

ラボ型開発は、このような不確実性の高い状況下でも、柔軟に対応できるため、新規事業の立ち上げに最適な開発手法と言えます。短いサイクルで開発~テスト~改善を繰り返すことができるため、迅速に市場の反応を把握し、製品やサービスを改善することができます。

また、チームの規模や構成を柔軟に調整できるため、必要なスキルを持つエンジニアを迅速に追加することができます。さらに、ラボ型開発を通じて得られたノウハウは、将来的な事業拡大にも役立つでしょう。

5.ラボ型開発を成功させるためのポイント

最後に、ラボ型開発を成功させるために押さえておきたいポイントを紹介します。

5-1.明確な目標設定

プロジェクトを成功に導くためには、まず最初に明確な目標を設定し、その目標を開発チーム全体で共有することが不可欠です。目標が曖昧な場合、チームの方向性が定まらず、メンバー間の連携がうまくいかなくなる可能性があります。

目標を設定する際には、

- 具体性

- 測定可能(数字として可視化)

- 実現可能性

- 関連性

- 時間制約(納期)

これらSMART目標を設定すると良いでしょう。

例えば、「3ヶ月以内にWebサイトのトラフィックを20%増加させる」や「6ヶ月以内にモバイルアプリのユーザーレビュー評価を4.5以上に向上させる」といった具体的な目標を設定することで、チームは具体的なアクションプランを立てやすくなります。

また、目標を定期的に見直し、必要に応じて修正することも重要です。市場の変化や顧客のフィードバックに応じて、目標を柔軟に調整することで、プロジェクトの成功に繋げることができるのではないでしょうか。

5-2.適切なコミュニケーション

これまで何度か出てきましたが、コミュニケーションは重要です。何度も出てくるほど重要ということです!日本人同士でもうまくいかないことが多いコミュニケーションですが、海外となるとより顕著に出てきそうですよね。

前述の通り、先方には橋渡し的な役割である、PMやブリッジSEに日本人を配置してもらうよう懇願しましょう。その上で、定期的なミーティングや進捗報告を通じて、チーム全体の状況を把握し、問題点や課題を早期に発見することが大切です。

コミュニケーションロスは、手戻りや遅延の原因となるだけでなく、チームメンバーのモチベーション低下にもつながる可能性があります。ミーティングでは、各メンバーの担当タスクの進捗状況や課題、今後の計画などを共有し、必要に応じてサポートやアドバイスを行います。

また、チャットツールやプロジェクト管理ツールを活用して、リアルタイムで情報共有やコミュニケーションを行うことも大事になってきます。

5-3.開発会社の選定

これは極論ですが、開発会社の選定が重要です。開発会社の技術力や実績、コミュニケーション能力などを総合的に評価し、自社のニーズに最適な会社を選ぶことが重要です。技術力だけでなく、過去のプロジェクトの成功事例や顧客からの評判なども参考にしましょう。

コミュニケーション能力も重要な要素です。言語や文化の違いを乗り越えて、円滑なコミュニケーションを図れる会社を選びましょう。ICD東京やICD札幌など、ラボ型開発の実績が豊富な企業は、ノウハウや経験を持っているため、安心してプロジェクトを任せることができます。

開発会社を選定する際には、複数の会社に見積もりを依頼し、提案内容や価格を比較検討することが大切でしょう。

6.ICDのラボ型開発が選ばれる理由

恐縮ながら、ここからは弊社/インタラクティブ・コミュニケーション・デザイン(ICD)の特徴をゴリ押しさせていただきます。

5-1.必ず日本人ブリッジSEが立つ

ICDには6人(2025年2月時点)の日本人ブリッジSEが在籍しています。

個々の能力差は出てしまいがちですが、その差をなくすためにICDでは教育体制をしっかりと築いています。

そのため、6人のうち誰が担当になっても安定したサービスを提供できるようになっています。

また、日本人が必ず窓口として立ちますので、4章で取り上げたような気を付けたいポイントをご自身でわざわざマスターする必要はありません。ベトナム人のコントロールも日本人ブリッジSEに任せてください。

<ブリッジSEの紹介>

こんな人がICDのブリッジSEとして勤めています。

| 名前 | W.M |

| 入社日 | 2014年 |

| プロフィール | ベトナムにてPMに従事すること10年。自社開発事業、また、受託開発事業と2つの開発現場の運営に関わっている。開発現場で肝要なのは「定義」「伝え方」といった管理者責任であると考えている。そのため、オフショア開発において「言語の壁」は「表面的には存在する」と認識している一方で、開発の成否を決めるのは「管理の仕方」である点では、「日本も諸外国も変わらない」をモットーに、プロジェクトマネジメントに携わっている。 |

5-2.1ヶ月以内に体制構築できる

ICDは独自の採用ノウハウを持っています。

例えば新しいプロジェクトのスタートにあたってエンジニアを揃えないといけないとなった時にICD独自の採用スキームを取り入れることによって約1ヶ月求人募集をすると、平均で50~60人程度の応募が来ます。その中からスキル感やキャラクター性から当該プロジェクトにマッチするか面接や技術テストを通して評価し、お客様へご提案いたします。

さすがに全員が新規採用だと心配…もちろん、そこもカバーします。もともとICDに所属しているブリッジSEクラスの能力を持っているSEを必ずリーダーとして立てるようにしています。

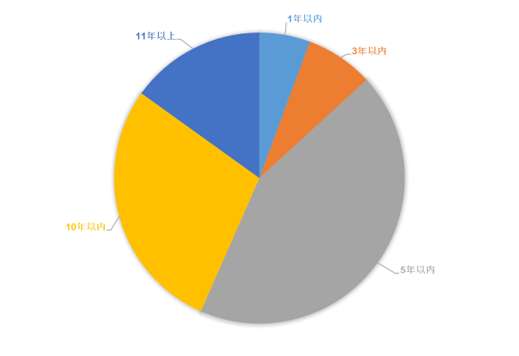

5-3.技術年数が長いベテラン層が多い

ほとんどの会社は技術年数3年以内が6割近く占めているところ、ICDの場合は技術年数5年以上のスタッフが8割を占めています。

※以下のグラフは、社員各々のスキルシートを集計してグラフ化したデータになります。

5-4. 日本人好みのデザインで制作する

- 色合い

国によって好みの色合いが異なります。それはベトナムでも言えることであり、日本人からしたら「なぜ、この色合いにしたの?」と思うケースも良くあることです。ICDではそこをカバーするために日本人デザイナーも現地に在籍しています。

- UIデザイン

WEBページの配置等でも国によって好みが異なります。それはベトナムでも言えることであり、日本人からしたら「なぜ、ここにナビゲーションがないの?」と思うケースも良くあることです。色合いと同じく、その部分も日本人が必ず監修するようにしています。

例えば…楽天等の良くあるECサイトを思い浮かべてください。

商品カテゴリーの表示は日本では横にあるのが一般的ですが、ベトナムのECサイトだと横にはなく、ページの上部に配置されています(昔は横にありましたが、最近は無くすのが流行りのようです)。日本人の感覚からして横にカテゴリーが無いと何となく使いづらいサイトだなと思ってしまいます。このような小さな不満もなくなるように日本人が必ず見るようにしています。

<イメージ>

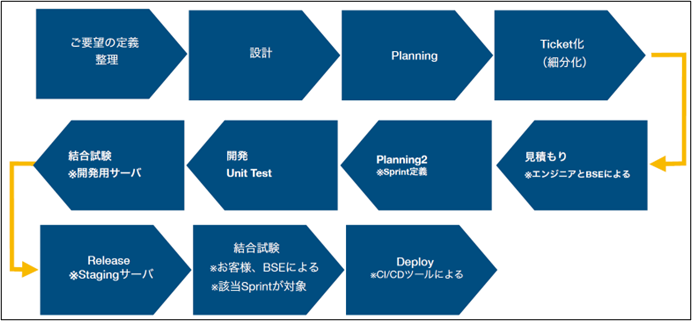

5-5 開発環境が整っている

- プロジェクト全体の明確化

納品までのフローを明確化することにより、お客様にも信頼をいただいています。プロジェクトにもよりますが、以下のようなフローをベースとして組んでいます。

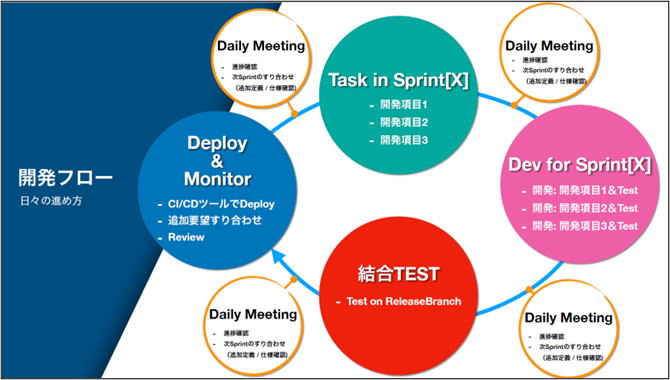

- 開発サイクルの明確化

ICDでは以下のような開発サイクルを採用しています。これらを明確化することにより、お客様にも信頼いただいています。また、チケットドリブンを取り入れていますので、開発の工程を細かなタスク(チケット)で進めるため、担当者ごとに細かくタスク管理をすることができます。また、誰がどのコードを編集したのか可視化することで、ブラックボックス化を防ぐことができます。また、些細なミスの早期発見にも繋がり、大きなトラブルを防ぐことができます。

5-6 会社の実績を紹介

- 位置情報活用アプリ

位置情報と、写真データを組み合わせたライフログアプリ。地図上に写真を配置してライフログを残せるほか、ダウンロード用コンテンツも提供しており、すると生活に役立つ様々な地図を取得できます。

初期開発から担当しており、大規模なプロジェクトもコストを抑えつつ、オフショア開発での実現も可能となっております。

| 開発規模 | 20人月 |

| 開発言語・技術 | Swift, Java |

| 開発費用 | 2,000万円 |

- 不動産デベロッパーが提供する施設検索ポータルサイト

メインの賃貸物件サイトと連携するサービスサイト。目的に応じた施設情報や季節に応じた観光名所案内など、賃貸物件検索以外のニーズに対応したお役立ち情報サイトです。地域密着型のサービスの提供を目的とし、若者から高齢者まで広い階層に楽しく利用してもらうことを念頭に制作しました。

| 開発規模 | 12人月 |

| 開発言語・技術 | HTML, CSS, JavaScript, PHP |

| 開発費用 | 700万円 |

- 社内管理システム

弊社の社内システムです。設計からリリースまでの開発作業をすべて自社内で完結させています。プロジェクトの工数管理や従業員情報管理などをまとめて1箇所で確認できるシステムです。

| 開発規模 | 6人月 |

| 開発言語・技術 | GoogleAppEngine, mySQL, next.js |

| 開発費用 | 350万円 |

そんな実績多数のICDに、ベトナムオフショアならお任せください!

東建コーポレーション様やカインズ様といった大手企業様との取引が多数あり、10年以上ベトナムでオフショア開発を提供してきたノウハウを用いて、お客様にオフショア開発の魅力を提供いたします。興味があるけど、海外というハードルの高さから一歩踏み出せない方、今一歩踏み出すチャンスです。

「ラボ型開発」まとめ

ラボ型開発は、企業の成長を加速させるための強力なツールとなり得ます。コスト削減、柔軟な開発体制、ノウハウの蓄積など…多くのメリットがあります。

特に、長期的なプロジェクトや、仕様変更が頻繁に発生するプロジェクトには、ラボ型開発が適しています。ICDのような実績のある企業と連携することで、ラボ型開発の導入から運用までをスムーズに進めることができます。ラボ型開発を賢く活用し、ビジネスを成功に導きましょう。重要なのは、単にコストを削減するだけでなく、長期的な視点で、企業の競争力を高めるための戦略的な投資としてラボ型開発を捉えることです。

こんなお悩みはありませんか?そんな時は弊社に問い合わせてみましょう!

- まだ仕様が定まっておらず、人員が流動的になりそう

- 複数のプロジェクトを同じチームで同時並行に進めたい

- 採用に苦戦しており、なかなかエンジニアが集まらない

弊社はシステム開発会社であり、お客様と一緒になってお客様の課題解決をシステムの提供という形で支援しています。また、様々な体制を組むことが強みでもあり、オフショア開発、ニアショア開発、オンサイト(常駐型)開発、受託開発など…お客様の状況に合わせてご提案いたします。相談は無料!なのでお気軽にお問い合わせください。