バックエンド開発とは、システム開発の一連の流れの中の一部分を指しています。そんなバックエンド開発について、よく比較されがちなフロントエンド開発と何が違うのか、フロントエンド開発との比較も含めて解説していきます。

目次 [非表示]

1.バックエンド開発とは

まず1章では、そもそもバックエンド開発とは何なのか…基本を紹介していきます。

1-1 ユーザーには見えないシステムを動かす部分を開発すること

バックエンド開発とは、システムやアプリケーションにおいてユーザーから見えない部分、つまりシステムを動かすための基盤部分を開発することです。

システムやアプリにはユーザーから見えない場所と見える場所があります。

例えば、地図のアプリを例に取ってみます。

行きたい場所を入力すると自動で距離や時間などが表示されますよね。

行きたい場所の住所を入力して検索ボタンを押すと、そこまでの道順や所要時間も瞬時に表示されます。住所を入力する場所や検索ボタン、地図上に目的地までのルート表示などはユーザーから見える部分ですが、この部分はフロントエンド開発になります。

一方で、所要時間の計算やルートの検索などは、目に見えなく裏側でもシステムが動いています。ユーザーから見えない場所で、つまりスマートフォンなどの内部で行われており、この部分をバックエンド開発と呼びます。

また、データベースの構築も重要な要素です。過去に使用した行き先を蓄積するなど、ユーザーからは見えませんが、このデータベースがなければフロントエンド部分も正常に動作しません。目には見えませんが、システム全体にとって必要不可欠な部分です。

1-2 フロントエンド開発との違い

以上の通り、フロントエンド開発とは簡潔に言うと、ユーザーから見える部分を開発することです。

| フロントエンド開発 | バックエンド開発 |

|---|---|

| ユーザーが見て触る場所を開発 | ユーザーから見えない場所を開発 |

| 表側 | 裏側 |

フロントエンド開発の詳細については、「フロントエンド開発とは?バックエンド開発との違いを含めて解説」の記事をご参照ください。

2.バックエンド開発の流れ

続いて、2章ではバックエンド開発の流れについて解説していきます。

2-1 要件定義~保守

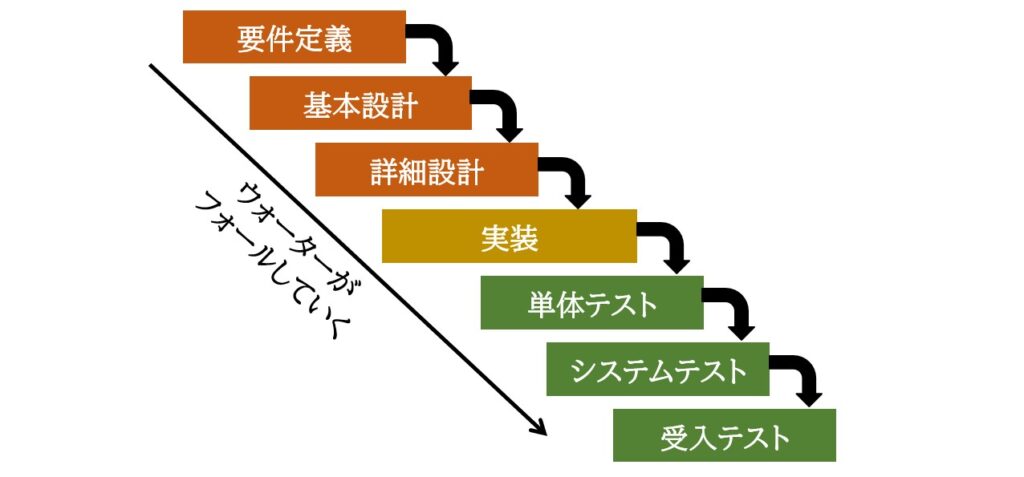

システム開発の工程は下記のような流れで進みます。

まずは要件定義を行います。

機能要件の定義、非機能要件の定義、制約条件の明確化を行い、それらを文書化します。開発は要件定義で定められた内容を基にPMが管理行い進めていきます。

次に基本設計、詳細設計を行います。

要件定義を基に実装の方法やシステム、データベース、サーバなどの設計を行います。これらを基に実装(プログラミング)・構築へ進んでいきます。

そして実装、テストのフェーズへ進み、設計書を基にプログラミング、テストを行います。主にPGが担当しますが、状況によってSEが担当することもあります。

最後に運用保守を行い必要に応じて改修を実施するなど、システムの完成を目指します。

2-2 バックエンド開発に必要なスキルと言語

バックエンド開発では、「Java」「Ruby」「PHP」などの開発言語に加えて、データベースやサーバなどの知識が求められます。

フロントエンド開発に比べて難易度が高いと言われています。

また、個人の技術的要素だけでなく、コミュニケーション力も必要なスキルの1つとなっています。

前述している通り、フロントエンド開発とも関連しており、密に連携をとることが求められ、円滑に開発していくために必須なスキルとされています。

2-3 バックエンド開発におけるセキュリティ対策

バックエンド開発は、セキュリティ対策が重要となります。たまにニュースで攻撃を受けて情報が流出したみたいなニュースを見かけますが、これはバックエンド側に攻撃を受けてやられるケースです。

なので、バックエンド開発ではセキュリティ対策は重要です。どのような方法があるか、簡単に紹介します。

<データベースセキュリティ>

- SQLインジェクション攻撃の防止

- データの暗号化(保存時・転送時)

- アクセス権限の適切な管理

- 個人情報保護法・GDPR対応

<APIセキュリティ>

- 認証・認可システムの実装(JWT、OAuth 2.0)

- レート制限によるDoS攻撃対策

- HTTPS通信の必須化

- APIキーの適切な管理

<サーバーセキュリティ>

- ファイアウォールの設定

- 定期的なセキュリティアップデート

- ログ監視とインシデント対応

- バックアップとディザスタリカバリ

2-4 パフォーマンスの最適化

ユーザー体験を向上させるために、パフォーマンスの最適化も重要になります。フロントエンド開発側が優れていても、ストレス溜まるような動き方をしては、ユーザー離れに繋がってしまいます。

指標として、以下も参考にすると良いでしょう。

- レスポンス時間: 一般的にAPIは200ms以下

- スループット: 1秒間に処理可能なリクエスト数

- 可用性: 99.9%以上のアップタイム維持

パフォーマンスの最適化のためにどのような方法があるのか、簡単に紹介します。

<データベースの最適化>

- インデックスの適切な設計

- 不要なJOINの削除

- クエリ実行計画の分析

- バッチ処理の活用

- 正規化と非正規化のバランス

- パーティショニング戦略

- 読み取り専用レプリカの活用

- キャッシュ戦略(Redis、Memcached)

<サーバー負荷の軽減>

- 水平スケーリング(スケールアウト)

- 垂直スケーリング(スケールアップ)

- ロードバランサーの適切な配置

- CDN(Content Delivery Network)の活用

- メモリ使用量の最適化

- CPU使用率の監視

- 非同期処理の活用

- ガベージコレクションの調整

3.バックエンド開発とフロントエンド開発に分ける理由

では、同じシステム開発なのに、フロントエンドとバックエンドでなぜ分ける必要があるのか。3章では解説していきたいと思います。

3-1 必要なスキルが異なるため分けている

この両者では必要となるスキルが異なるため、分けて開発されています。

フロントエンド開発を主に担当している者はフロントエンドエンジニアと呼ばれることもあり、よくHTML・CSS・JavaScriptの言語を扱い、UI/UX、テスト、デバッグの知識が求められます。

また、バックエンド開発を主に担当する者はバックエンドエンジニアと呼ばれることもあり、JavaやPython、Rubyなど開発内容に合わせた言語を扱い、APIの設計やデータベースの知識などが求められ、業界的にはバックエンド開発ができる者は重宝されがちです。

3-2 フルスタック開発との関係性

フルスタック開発とはフロントエンドとバックエンド開発を分けることなく、まとめて開発を行うことです。フルスタックエンジニアと呼ばれることもあり、広い知識を持ちフロントエンド・バックエンド開発の両方を対応することができます。

そうすると、フロントエンドとバックエンド開発を分ける必要がない、そもそも片方しかできないエンジニアっていらないのではと思う方もいるかと思いますが必ずしもそうではありません。

専門性という部分と、費用面において分けた方が得策であるケースも多々あるためです。

まず、専門性の部分ですが、通常フルスタックエンジニアは広い知識を持っていますが、フロントエンドエンジニアやバックエンドエンジニア程の専門性はないケースが多いです。

それでも、優秀なフルスタックエンジニアもおり、引けを取らない専門性を有している方もおりますが、

その分人件費が高く、フロントエンドエンジニア1名、バックエンドエンジニア1名の計2名の方が安くなるということも有ります。

例えば、そこまで複雑で高度な開発内容ではないケースであればフルスタック開発、それ以外はフロントエンド・バックエンド開発に分けるといったような使い分けも良いかもしれません。

3-3 バックエンド開発とフロントエンド開発を分けた方が良いケース

前述している通り、大規模なプロジェクトなど下記のケースであれば分けましょう。

- 大規模なプロジェクト

- 金融業界などのセキュリティが特に厳しい案件

- 高度なUI/UXが求められる案件

- 大量のデータ処理が必要な案件 など

例としていくつか記載をした上記の場合は、分けた方が良いケースと言えます。

もっと言うと、前項で解説した複雑ではなくシンプルな案件(例えば写真を撮るだけのアプリなど)以外は分ける方が良いと言えます。

「バックエンド開発」まとめ

バックエンド開発はユーザーから見えない場所を開発することであり、縁の下の力持ち的な存在ともいえます。

デザインなど、ぱっと見でわかるケースは少ないかもしれませんが、高い技術力を持つエンジニアが裏の開発をすることにより、ユーザーが使えるシステムやアプリが完成しています。

- 「モダンなバックエンド開発エンジニアが欲しい…」

- 「切り出しでバックエンド開発だけ外部で対応してくれる会社を探している…」

- 「フロント・バックエンド開発を1社で完結したい…」

こんなお悩みありませんか…

弊社はお客様に合わせて様々な体制を組むことが強みでもあり、オフショア開発、ニアショア開発、オンサイト(常駐型)開発、受託開発など…お客様の状況に合わせてご提案いたします。相談は無料!なのでお気軽にお問い合わせください。