オフショア開発は、コスト削減だけでなく人材リソースを確保するという面で大変優れているサービスです。

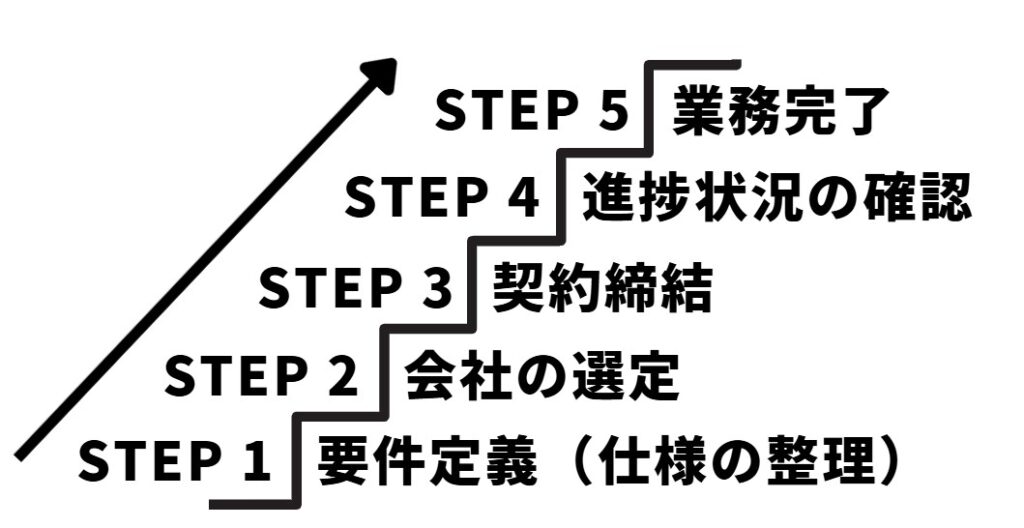

そこで本記事では、オフショア開発を利用するための手順を全5ステップにまとめました。すぐに行動できるように具体的な内容で解説していますので、マニュアルとして読み返しながらぜひ有効活用していただければと思います。

そもそもオフショア開発ってなんやねん!と思っている方は、「オフショア開発とは?概要やメリット、成功させるポイントを紹介」の記事もご参照ください。

目次 [非表示]

- ステップ1:要件定義(仕様の整理)

- ステップ2:会社の選定

- 2.1 企業情報を基に信用・信頼できる企業である

- 2.2 取引実績のある企業名を公開している

- 2.3 社会情勢が安定している国で行われる

- 2.4 現地との時差が少ない

- 2.5 ISOなどの情報セキュリティに関する認証を受けている

- 2.6 日本に本社・支社がある

- 2.7 依頼する内容に類似する開発実績がある

- 2.8 小規模案件の実績がある(2人月~4人月)

- 2.9 日本人ブリッジSEが専属で関わってくれる

- 2.10 ブリッジSEの経験年数が5年以上

- 2.11 体制構築までの期間が1ヶ月以内である

- 2.12 日本人のデザイナーが在籍している

- 2.13 見積金額が明確である

- 2.14 アジャイル開発を採用している

- 2.15 進捗確認の方法が明確にされている

- 2.16 日本語と外国語の通訳がいる

- 2.17 勤続年数5年以上の社員が全社員の半分以上を占めている

- 2.18 日本法人との契約締結ができる

- 2.19 チケット駆動開発(チケットドリブン)環境である

- 2.20 営業担当が親身である

- (付属)チェックシート

- ステップ3:契約締結

- ステップ4:進捗状況の確認

- ステップ5:業務完了

- 「オフショア開発 進め方」のまとめ

ステップ1:要件定義(仕様の整理)

オフショア開発の最初のステップは要件定義です。

要件定義はオフショア開発を進める上での全5ステップの結果を左右する重要なステップです。

上手に要件定義するためには次の2つのポイントがあります。

- 依頼する目的を決める

- 開発概要、サービス概要を作成する

それでは一つずつ解説します。

1.1 依頼する目的を決める

まずは依頼する目的を決めましょう。

なぜなら、依頼する目的がないことで社内外で認識の齟齬が生まれ、円滑なプロジェクトの進行が難しくなる可能性があるためです。

例えば、次のように「課題」と「目的」をセットで考えることをおすすめします。

| 課題(例) | 目的(例) |

|---|---|

| 自社内でエンジニアのリソースが不足している | エンジニアを確保したい |

| すぐに開発をするため日本でエンジニアを探しているが見つからない | 素早く体制構築したい |

目的が決まったら、社内(部署内)での共有も行いましょう。この時点では詳細な要件を共有する必要はありません。ざっくりとでも社内の関係者に伝えておきましょう。

※補足:ここで決めた目的は、依頼先が決まった後に依頼先にも必ず共有しましょう。

1.2 開発概要・サービス概要を作成する

次に依頼する内容の資料を作成しましょう。

下記の4点を必須で盛り込んだ上でより具体的に作成を行いましょう。

- 依頼する目的

- どのような技術で動くのか

- 開発環境はどうするのか

- どのようなサービス(機能)が必要なのか

この資料を基に次のステップで依頼先との商談を行いますので、作成を進めましょう。

また、同時並行で要件定義書も準備しましょう。要件定義書については、他社様サイトになりますが、(NotePM「要件定義書 テンプレート(書き方とサンプル例)」)をご参考ください。

ステップ2:会社の選定

次に、会社選定をしていきましょう。

ここでは、多数あるオフショア開発会社からより良い会社が見つかるように20個のポイントを解説していきます。会社を選定していくにも何をポイントにすべきかわからないなど、悩むことも多いかと思います。優良企業にみられる特徴をまとめております。良い会社といわれる企業を選定するために最低でも18個以上に当てはまる会社を見つけましょう。最終的には3~4社選定を行った上で比較検討を行い1社に決めましょう。

2.1 企業情報を基に信用・信頼できる企業である

あいまいな表現ではあるものの、HPで公開されている情報を基に信頼ができるか判断しましょう。

不安を抱えているような会社では倒産などのリスクがあったり、体制が不安定でトラブルが多発する可能性があるため、しっかりと判断していきましょう。

例えば経営基盤が安定しているかを見るために、創業年数を確認したところ20年以上の創業期間であった場合、リーマンショック(2008年)などの世界的金融危機を乗り越えてきた盤石な経営基盤があると判断でき信用できそうな会社と考えられます。

また、上場の有無であったり、提供しているサービスに関する詳細な説明があるかどうかでも判断できます。

最終的には社内の与信審査など、財務状況等を確認した上で本契約に進むかと思いますが、事前に判断を行いましょう。

2.2 取引実績のある企業名を公開している

前提として取引実績があることは必須にはなります。

特に知名度のある日本企業との実績は大きなプラス材料と捉えていただいて構いません。

1~2社程度だとまだ実績としては少なく、

5社以上の実績があるとノウハウや知見が貯まっていると考えられます。

また、公開しているということは、取引先からも信頼されている証拠です。

2.3 社会情勢が安定している国で行われる

国によっては地政学的リスクがあることがあり、万が一のことを想定して選定しましょう。

過去には内戦の影響により、依頼していた案件がストップし結果としては完成せずに終わってしまった事例もありました。

下記は代表的なオフショア開発の拠点となっている国の情報をまとめた一覧です。

| 国名 | 安定度 | 社会情勢 |

|---|---|---|

| インド | ◎ | 一部地域で少数民族の権利保護を唱えるグループなどの武装勢力が多数存在しているものの、この地域を除き、その他の首都を中心としたエリアでは安定しております。 |

| 中国 | 〇 | 社会情勢は安定しております。しかしながら、ロシア・ウクライナなどの他国による影響を受けて変わっていく可能性はあります。また、ウイグル自治区の内情も気がかりではあります。 |

| バングラデシュ | 〇 | 2017年にテロ事件の発生など、依然としてテロの脅威が完全に排除されていません。現在、国をあげてのテロ掃討作戦の実行など、治安回復に向けた動きが取られています。 |

| フィリピン | △ | 多数の過激派組織が存在しており、誘拐や襲撃などが発生しています。安定しているとは言い難い状況となっています。 |

| ベトナム | ◎ | 安定しております。現在、脅威とみられるものはありません。 |

| ミャンマー | △ | 2021年のクーデター以降、各地で国軍と反対する民主派勢力との衝突が断続的に発生しており、不安定な情勢となっております。過去には軍事衝突の影響で開発が止まったこともあります。 |

2.4 現地との時差が少ない

リアルタイムでのやりとりは重要となってきます。

海外になるので、国によっては、日本が昼でも開発現場は深夜なんてこともありえます。

そうするとなかなかコミュニケーションが取りにくいことや急ぎのこともすぐに対応してもらえなかったりと様々な弊害が出てきます。

目安として2時間程度ですと、時間の制約をあまり感じないと考えられます。

下記を参考に、この条件に当てはまる国でオフショアをしている会社にしましょう。

※時差を活用した開発方法もあります。リアルタイムでやり取りしたい場合は、極力時差が少ない国を選びましょう。

| 国名 | 時差 |

|---|---|

| インド | -3時間30分 |

| 中国 | -1時間 |

| バングラデシュ | -3時間 |

| フィリピン | -1時間 |

| ベトナム | -2時間 |

| ミャンマー | -2時間30分 |

(参照元:Time-j.net 世界時計 – 世界の時間と時差)

2.5 ISOなどの情報セキュリティに関する認証を受けている

昨今、個人情報保護などをはじめ、情報資産の保護が適切に行われているかは非常に重要視されております。

また、オフショア開発は国外での作業となるため、企業として情報資産の扱いは細心の注意が必要となります。しっかりと扱うことができているか確認するため、情報セキュリティの認証を受けているか確認しましょう。

代表的なものとしては、

- Pマーク

- ISO27001(ISMS)

- ISO27017

この中でも特に国際規格である「ISO27001(ISMS)」の認証を受けている企業を選びましょう。

2.6 日本に本社・支社がある

海外法人だとWEBでの接触がメインになってしまうため、コミュニケーションロスなどが発生する危険性が高まります。

また、有事の際に対面が必要となった場合など即座に対応することが困難になることも考えられます。日本に本社や支社があれば、日本にいる従業員と対面で話す機会を作ることができるので、少なくとも日本に拠点がある会社の方が緊急時の対応がスムーズになると考えられます。

2.7 依頼する内容に類似する開発実績がある

そもそも経験があるのとないのとでは雲泥の差がでると考えられます。

経験がないものは、場合によっては学習が必要だったり、知見の獲得が必要となります。そのため、スピード感がない、完成物のイメージが受託側で持てていないなど、マイナス要素がどうしても発生する可能性があります。類似実績があるか、事前にヒアリングしておくことは重要でしょう。

2.8 小規模案件の実績がある(2人月~4人月)

実績として大規模案件のみだと、実際に依頼する案件の規模が少人数の場合、依頼がそもそもできない可能性があります。案件によって柔軟に対応が可能か確認しましょう。

ただ、オフショア開発の場合、小規模案件になるほどコスト面のうま味は減ります(むしろ高くなる可能性があります)。それはプレイヤー以外にもコミュニケーターが別で必要になるためです。1人で良いところを2人分の費用が掛かってしまう感覚です。

2.9 日本人ブリッジSEが専属で関わってくれる

海外での業務のためコミュニケーションは重要です。

日本語ならではの表現だったり、ニュアンスだったり、「良しなによろしく」はコミュニケーションロスの原因になりかねません。そこでブリッジSEが重要になってきます。ブリッジ=コミュニケーションの橋渡し的な役割になるわけです。このブリッジSEは必ず日本人に立ってもらうように調整することが大事です。

現地のブリッジSEだと日本なら言わなくても伝わることでも、海外では言わないと伝わらないこともあります。日本の「当たり前」のレベルは高いと考えてください。例え日本語が流暢だったとしても、感覚は伝わらないので、言葉・文字に出して伝えることが重要です。

そして日本人ブリッジSEが関わらないことで、コミュニケーションロスが発生し、オフショア開発の失敗につながる可能性が大いに高まります。よくある失敗例も現地のブリッジSEのみの体制であったため、伝えたことの6割程度しか開発ができておらず、完成したもののシステムが動かないといったことが発生しております。効率よく、そして失敗のリスクを軽減させるためにも日本人の関わりは必須です。

2.10 ブリッジSEの経験年数が5年以上

前項(2.9)では日本人ブリッジSEの重要性をお伝えしましたが、単に日本人だけではなく、エンジニアとしての知識も必要になってくるのでエンジニア経験をしっかり積んでいるか確認しましょう。

日本人だからと言って誰でも良いとしてしまうと、経験不足・知識不足で開発内容をしっかり理解してもらえなかったりと失敗につながるリスクがあります。目安として5年以上としていますが、より経験年数が長いところを優先にしましょう。

2.11 体制構築までの期間が1ヶ月以内である

オフショア開発の場合、ブリッジSE1名+エンジニア5~7名以上の体制がコストパフォーマンスが良いと考えられます。もちろん依頼する規模感にもよりますが、すぐに体制が作れるかは重要ポイントとなります。オフショア開発の目的は迅速なリソース確保なので、そもそも目的が達成できなければオフショア開発の意味がないでしょう。

納期まで期間があまりないプロジェクトである場合など、具体的にどのくらいかかるか確認しましょう。不明な場合や1カ月以上かかりそうな場合は選定先から外しても大丈夫です。

2.12 日本人のデザイナーが在籍している

日本と海外諸国とは文化の違いから生まれるデザインのセンス(感覚)が異なります。日本人はシックな感じを好みますが海外だとド派手な色遣いを好む国も有ります。日本人ならでは感覚で制作してもらうためにも日本人デザイナーが関わってくれることは大事でしょう。

日本人の目線をしっかりと持っているかが重要です。日本人デザイナーの在籍だけでなく、過去の開発実績などからも確認しましょう。

2.13 見積金額が明確である

例えば、「追加開発は別途請求」など簡単に書かれていたり、そもそもの見積もりに積算根拠が明記されていない場合があります。

ざっくりとしたものだと後々、多くの出費につながるかもしれませんので確認しましょう。

例) 明確な記載例

- システムエンジニア 1人月 〇〇円

- UIデザイン費用 〇〇円

例) 不明確な記載例

- 設計費一式 〇〇円

- 機能追加は別途請求

2.14 アジャイル開発を採用している

システム開発は大なり小なりの原因は様々あるが、開発失敗率は69%にのぼると言われています。その上、国外で行うオフショア開発はコミュニケーションロスも大きな課題となっております。

そのため成功へと近づけるためにもアジャイル開発を採用しているかがポイントになってきます。小さな機能単位で開発を進めるアジャイル開発であれば、たとえコミュニケーションのロスが原因で発生したミスも早期に見つけることができ最小限の影響にとどめることが可能になります。一般的に開発はアジャイル開発とウォーターフォール開発のいずれかの手法で進めていきます。

アジャイル開発のように小さな機能単位で行うことで、突発的な仕様変更などに柔軟に対応が可能となるのに対し、ウォーターフォールのように一気通貫での作業だと、スケジュール管理がしやすいといった反面、突然の仕様変更などの対応に多くの工数がかかってしまいますまた、一気通貫での作業のため場合によってはイメージと違うものが完成後に発覚するなど、開発失敗につながる可能性が高いです。

2.15 進捗確認の方法が明確にされている

いつ進捗確認をするのか、方法はどうやるのかなど明記されているか確認しましょう。

進捗確認の方法が明確でないと、いつ実施をするかの日時調整で手間がかかったり、そもそもどうやるかを双方合意の内容を調整したりなど余計な工数がかかってしまいます。

また、うまく進捗確認ができないと納品または業務が完了した際にイメージと異なっていたなど、開発の失敗につながる可能性が高くなります。

もし、明記されていない場合は確認しましょう。

例) 明確な記載・回答例・・・

- 毎日10時~WEB(teams)にて実施

例) 不明確な記載・回答例・・・

- お客様のご都合に合わせて柔軟に実施いたします。

- 別途ご相談ください。

2.16 日本語と外国語の通訳がいる

オフショア開発は現地のSE・PGが開発を行います。

橋渡し役となるブリッジSEは日本人または外国人であるかは会社によって異なりますが、ブリッジSEと開発を行う者との間でコミュニケーションが取れていることは必須となります。開発を行う者が依頼された内容を理解できていなければ、開発を進めていくことに大きな支障が生まれてしまう危険性があるためです。そのため、ここのコミュニケーションが取れなそうな会社は失敗するリスクが非常に高くなります。

現場内での共用語はあるのか、通訳者はいるのかなど確認しましょう。

2.17 勤続年数5年以上の社員が全社員の半分以上を占めている

国外ではジョブホッパーと呼ばれ、スキルアップのために転職を繰り返す文化があり、2~3年で辞めてしまうことがよくあります。

IT業界では5年以上の経験があるとベテランとみなされることがあり、経験とスキルの蓄積ができていることなど、様々なメリットがあります。

また、会社としてしっかりとマネジメント体制が取れていることの証明にもなります。依頼した案件で人が入れ替わったりすることが少なく、効率よく品質の良い開発が望める環境であることが考えられます。

2.18 日本法人との契約締結ができる

海外との契約締結は工数が増えて、時間がかかります。

契約書の準拠法の違いや紛争解決地の設定など、ハードルも多く存在します。

その点、日本法人との契約であれば言語の障壁もなく、現地の法律に則る必要性もないので、スムーズに締結が可能です。

2.19 チケット駆動開発(チケットドリブン)環境である

開発のそれぞれの工程を細かなタスク(チケット)で進めるため、担当者ごとに細かに分けることが可能となります。

また誰がどのコードを編集したのかが可視化され、ブラックボックス化を防ぐこともできます。

こういった進め方により、国外で行う作業を少しでも失敗のリスクの軽減ができます。

その他の開発環境一覧(一部抜粋)

- スクラム開発

- エクストリーム・プログラミング(XP)

- 原則指向プログラミング

- フィーチャードリブン開発(FDD)

- リーン開発

- スパイラルモデル

この他に多数の開発環境は存在し、それぞれを組み合わせて開発を進めていくこともあります。

チケット駆動開発(チケットドリブン)環境であることが確認できれば、他のどの環境を並行していても問題ありません。

2.20 営業担当が親身である

事務的な会話のみな営業担当、自社のやり方のみを押し付けてくる営業担当の場合、困ったときなどやりにくく、結果的に開発が遅延してしまうなどの悪循環に陥る可能性があります。システム開発は基本トラブルがつきものだと思ってください。そのような中、営業担当が頼りにならないことは後々大きな問題を起こしてしまう原因になる可能性が高くなります。気軽に相談ができるような営業担当か会話してみて判断しましょう。

(付属)チェックシート

ここまでの会社選定の見るべきポイントについて、チェックシート形式にしました。〇が多いほど、今回のプロジェクトにマッチしている企業になります。実際に記入して比較してみましょう。

| チェック項目 | 〇/✖ |

|---|---|

| 2.1 企業情報を基に信用・信頼できる企業である | |

| 2.2 取引実績のある企業名を公開している | |

| 2.3 社会情勢が安定している国で行われる | |

| 2.4 現地との時差があまりない 目安2時間程度 | |

| 2.5 ISOなどの情報セキュリティに関する認証を受けている | |

| 2.6 日本に本社・支社がある | |

| 2.7 依頼する内容に類似する開発実績がある | |

| 2.8 小規模案件の実績がある(2人月~4人月) | |

| 2.9 日本人ブリッジSEが専属で関わってくれる | |

| 2.10 担当ブリッジSEの経験年数が5年以上 | |

| 2.11 体制構築までの期間が1ヶ月以内である | |

| 2.12 日本人のデザイナーが在籍している | |

| 2.13 見積金額が明確である | |

| 2.14 アジャイル開発を採用している | |

| 2.15 進捗確認の方法が明確にされている | |

| 2.16 日本語と外国語の通訳がいる | |

| 2.17 勤続年数5年以上の社員が全社員の半分以上を占めている | |

| 2.18 日本法人との契約締結ができる | |

| 2.19 チケット駆動開発(チケットドリブン)環境である | |

| 2.20 営業担当が親身である | |

| 合計 | 〇 個 ✖ 個 |

20個すべて・・・予算次第ではありますが、そこの会社とオフショア開発を進めることをお勧めします。

18個以上・・・予算次第ではありますが、気になる点があればすべて確認し、前向きに進めていきましょう。

17個以下・・・あまりおすすめできないため、要検討。

ここでの結果をもって3社選定しましょう。最終決定は、次項での見積もりを受領し正式な依頼先1社を決定しましょう。

ステップ3:契約締結

次に契約締結に向けて動いていきましょう。

ここでは契約関連のステップを5つに分けて説明していきます。

- 見積書の依頼・受領

- 依頼先の正式決定

- 基本契約書の締結

- 注文書・注文請書または個別契約書の作成

- 先方担当者とすり合わせ

どういった書類が必要なのか不明な点もあるかと思います。

もしかしたらこれを読んでいる方の中には、後回しにしてそのまま忘れてしまったなどのご経験がある方もいるのではないでしょうか。

忘れていたでは済まない大きな問題に発生する可能性もありますので、きちんと対応していきましょう。

3.1 見積書の依頼・受領

前項の「ステップ2:会社の選定」で選んだ3社に対して、依頼内容の詳細(要件定義書など)とあわせて見積りの依頼を行いましょう。

その際、算出根拠・不明瞭な箇所などしっかり確認しましょう。契約をしてしまってからでは、項目や条件などの調整が難しくなります。事前に明確にしておきましょう。

3.2 依頼先の正式決定

見積もりの受領後に比較検討を行い正式に依頼先を決定しましょう。

金額と前項で選定した際のチェックリストと照らし合わせて比較検討しましょう。

単に安いからと言って決めることはせず、必ず比較し納得して決定しましょう。

3.3 基本契約書の締結

自社のフォーマットまたは依頼先のフォーマットで締結しましょう。基本契約書を基に業務ごとの注文請書または個別契約書が都度作成される流れとなります。一般的に基本契約書とは契約を守らなかったときにどのような対応をするのかなど、基本的なルール(遵守事項)を記載したものです。締結にあたっては、クラウドサインなどの電子契約なのか、現物対応なのかも確認し進めましょう。まずは双方でフォーマットの有無を確認し、締結していきましょう。

また、ラボ契約・請負契約それぞれ希望の方を選択しましょう。

ラボ契約(準委任契約)

- コストを抑えながら、一定期間優秀な人材を確保したい

- 仕様変更が多いことが見込まれるプロジェクトである

- 自社の開発プロセスのノウハウを蓄積してもらい、効率的な開発を行いたい

請負契約

- 完成物を受け取るだけにしたい

- 仕様変更がほぼない

- 単発の開発案件を早く完了させたい

3.4 注文書・注文請書または個別契約書の作成・締結

基本契約書同様に自社のフォーマット、または依頼先のフォーマットで締結しましょう。

前項の基本契約書は基本的なルールを定めているもの対し、業務の具体的な内容が示されるものとなります。

ここの締結をもって最終的な契約締結となります。

3.5 先方担当者とすり合わせ

契約に合意したら、実際に開発に進めていくためのすり合わせを行いましょう。

契約書通りの期間から開発がスタートするのはもちろん必須ですが、事前の準備を怠ってしまうと失敗につながる可能性があります。

そのため、下記に記載した4点は必ず確認しましょう。

- 現状の開発メンバーの体制は整ったのか

- 依頼内容を理解しているか

- 必要な機材はいつまでに準備をするか。

- 開発のスケジュール(ラボ契約の場合は未定の場合あり。決まったら共有してもらいましょう。)

契約が始まる前に必ず確認を行い、円滑にスタートさせましょう。

ステップ4:進捗状況の確認

実際の業務が開始してからの重要ポイントである進捗状況の確認をしましょう。ここではオフショア開発を成功させるため5つの確認ポイントを解説していきます。

4.1 現状の開発フェーズの確認

依頼した業務内容の中で現状どこまで進んでいるか確認しましょう。

確認する際には依頼した要件定義書などと照らし合わせて確認を行いましょう。

4.2 開発スケジュールとのずれの有無

開発がスケジュール通りであるか確認しましょう。

こちら側の納期がある場合などもあるので、基本的に期日は厳守させる必要があります。期日に遅れることでその他の弊害も出てきますので、しっかりと確認しましょう。

基本的にずれが無い場合はそのまま進めてもらう形で良いですが、有る場合はスケジュールの再調整が必要になってきます。どのように追いつくかの予定やそもそもの進め方の改善など、スケジュールの遅延の取り戻し方を確認します。その際は、日付や方法など具体的な対応内容を確認します。発注者側で関与し解決できる事柄については対応しましょう。

4.3 不具合の有無

開発を進めていく上で、貸与物があればそれらの不具合の有無や、設計書の段階で不具合があるために開発ができないなど、開発を進めていく上で弊害になっているものを確認しましょう。テストのフェーズに入れば、開発をしたけどバグが多発したなど、そういった不具合もあると思います。

4.4 今後の作業の見通し

具体的な日付とどこの開発までを進めるのか確認しましょう。大方、次の定例会までにどこまで進めるかの確認となりますが、双方合意のもとスケジュールを決めましょう。

4.5 定例会の実施

オフショア開発はコミュニケーションが大事と、ここまで口を酸っぱくしてきましたが、コミュニケーションを密に取るためにも定例会の実施は重要です。毎週1回は必ず定例会が実施できるように調整しましょう。定例会では上記の4.1~4.4の内容を主に確認していきます。早ければ10分程度で終わることもありますが、数分でも週に1回顔を合わせて実施することが大事です。

ステップ5:業務完了

最後のステップとなります。

依頼した内容が適正に行われたかの確認など、漏れなく行いましょう。確認の漏れがあったり、せっかく良い開発ができてもスムーズに完了しないこともあります。そういったことが発生しないよう、ここでは確認すべき内容を3つに分けて解説していきます。

5.1 履行内容の確認

依頼した内容が適正に完了しているか確認しましょう。

前項のステップで進捗状況の確認をしっかり行えていれば、大きく異なることは可能性として低いですが、少なからず人が作っている以上、履行内容に相違があることも考えられます。

良くあるパターンとして、開発したものの動かないといった不具合があります。

ラボ契約であれば開発された作業が指示した内容をしっかりと履行されているか、請負契約であれば納品物が依頼内容と相違ないか確認しましょう。

5.2 請求書の受領

請求書の受領にあたっては、見積書との差異がないことを確認して受領しましょう。

場合によっては追加開発が発生した場合などは相違があることもありますが、事前の説明なく、増額がされている請求書は必ず確認を行いましょう。

その際、

- なぜ増額になっているか

- 金額の根拠

- 事前の説明がない理由

こういった点を確認しましょう。

またラボ契約の場合、勤務した時間などが記載されている勤務表も根拠資料となりますので、請求書と合わせて受領しましょう。

※確認内容は、会社の経理担当者に説明する際に必要となる場合もあります。

この他でもし必要な確認事項があれば、それも追加で確認しましょう。

5.3 延長の検討

機能の追加や、契約期間の延長など、次の行動を検討しましょう。

依頼した内容は完璧に完了したが、「こういう機能があったら良い」など出てくるかと思います。

開発したものは、アップデートを繰り返しより良いものへと進化していきます。

このことは依頼先も良く理解しているため、そういった相談にも乗ってくれるはずです。

- エンドユーザーから機能の追加依頼があった

- 完成したものを使用したが、新しく追加すべきものが見つかった

- 依頼した内容が開発部分だったため、その先のテストや保守運用も依頼したい

こういった需要が出てきたら延長の相談を行いましょう。

特になければここですべて完了となります。

「オフショア開発 進め方」のまとめ

オフショア開発の進め方についてまとめてきました。記事ではざっと流れを紹介しましたが、右も左も分からない人でも順に追って説明いたしますので、オフショア開発初めましてでの人でもお気軽にお問い合わせいただければと思います。

こんなお悩みありませんか…そういう時はすぐに弊社までお問い合わせください!

- オフショア開発が初めてで進め方に不安がある…

- オフショア開発で過去にコケたことがあり不安がある…

- オフショア開発を進めるのに結局何をしたら良いか分からない…

弊社は会社を立ち上げたから25年が経ちます。さらにオフショア開発拠点としてベトナムにラボを開設してから約10年が経とうしている会社です。相談は無料です!どんな些細なことでも、お気軽にお問い合わせいただければと存じます。