「ラボ型開発」と「SES」の違いについて、本記事では解説していきます。

今回、委託を予定しているプロジェクトがどちらが最適か、参考にしていただけると幸いです。

目次 [非表示]

1.ラボ型開発とSESの違い

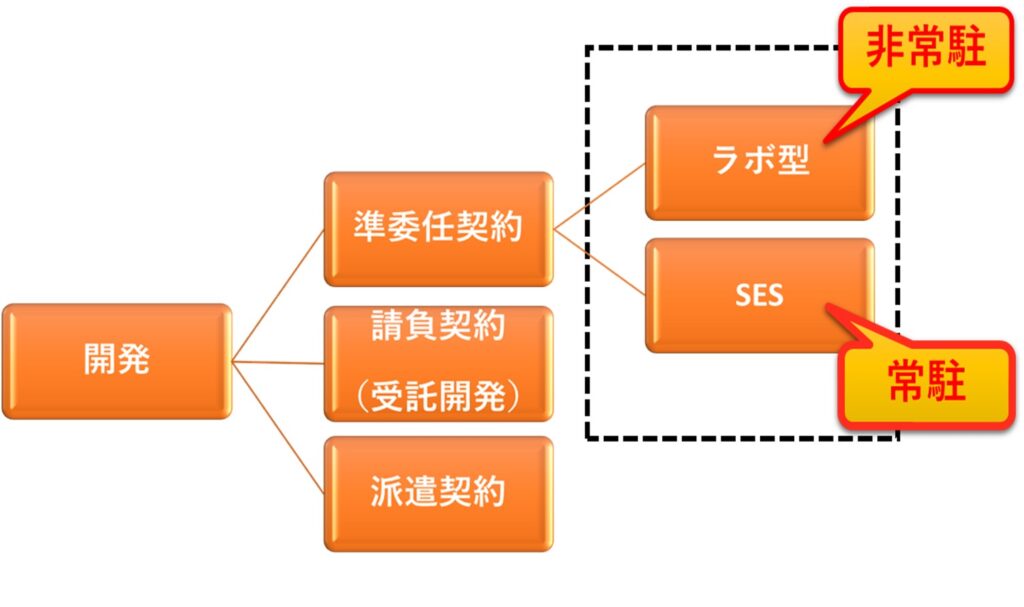

ラボ型とSESの違いとしては、「常駐」か「非常駐」です。

開発を委託する際に検討する契約形態としては、準委任契約、請負契約、派遣契約の3パターンいずれかになるのが基本になります。

今回はこの3つのパターンの内、上記の図に示されているように準委任契約の中にある「ラボ型」と「SES」について解説していきます

※準委任契約とは…納品物の完成責任を問われない、作業に対する契約形態となります。

1-1.ラボ型での開発は「非常駐」

前述した通り、ラボ型とSESの大きな違いは常駐か非常駐の違いです。

ラボ型開発は主に国外の拠点で開発が行われるため、基本的には非常駐(受託者の社内・リモート)での開発となります。

仕様内容の説明、進捗確認などは基本的にWEBでつなぐなどリモート形式で行われます。

やり取りはブリッジSEが間に入り、双方の橋渡し役として機能します。

また、国内でのラボ型開発においても、リモート形式になることが多いです。対面を希望すれば対面での実施も可能です。

1-2.SESでの開発は「常駐」

一方、SESでは客先常駐となるのが基本となります。

委託者側の拠点へ依頼先のエンジニアが直接出向き、開発を進めていきます。

一見指示が出しやすくなったと感じますが、SESはあくまで準委任契約となるため、契約上、エンジニア本人へ指示出しはできません。代わりに所属会社の担当者とやり取りをすることになります。

※案件によってはリモートも可能なものもあるため、全てが常駐とは限りません。

2.ラボ型開発とSESの違いによる2つの影響

次に、ラボ型(非常駐)とSES(常駐)により考えられる影響について解説していきます。

2-1.常駐により人物面が周囲に影響を与える可能性がある

常駐のため、人物面に注意する必要があります。

契約の特性上、事前に面接等が行えないため、契約開始日にならないとどのような人物か分からないことはよくあります。

そのため、当日欠勤が多かったり、社内風紀を乱してしまう人だったなど、状況によっては契約解除の検討も必要になるかもしれません。

逆に、想像以上に良いスキルの保有者で、コード内容など完了した業務内容から自社内のエンジニアに技術的に良い影響を与えられることもあります。

後者であれば良いですが、前者になる場合のリスクを想定し依頼先の企業に事前に注意点として伝えておくなど、トラブルは極力避けるように注意しましょう。

2-2.非常駐により勤務実績がわかりにくい

非常駐のため、直接エンジニアを見ることができないため、勤務実績がわかりづらくなります。

パソコンのログイン情報やアクセス状況からある程度把握することはできますが、始業タイミングで電話での対応をしてログインが遅れてしまったなど、時には正確に把握ができないリスクもあります。

3.ラボ型開発とSESの2つの傾向

次にラボ型とSESのそれぞれの傾向について解説していきます。

同じ準委任契約であるため類似している特徴を複数持っているものの、前述した違いの他に、それぞれの特徴により傾向が分かれるポイントが下記の2つ存在します。

- ラボ型はコストダウン、SESは高めのコストになる傾向がある

- ラボ型は中長期間、SESは短期間の案件が多い傾向にある

それでは順に説明していきます。

3-1.ラボ型はコストダウン、SESは高めのコストになる傾向がある

| 形態 | コスト |

|---|---|

| ラボ型開発 | 国内→少しのコストダウン 国外→高いコストダウン |

| SES | 比較的単価は高い |

コストについては状況により異なるため一概に言えませんが、総じてラボ型の方が安く済むことが多くなっております。

まず、ラボ型のコストから解説していきます。

多くは国外拠点ですが、国内拠点でもラボ型を活用することができます。

国内の場合は開発拠点のある地域での開発となるため、地域によっては多少のコストカットが期待できます。

また、国外の場合はよりコストカットが期待できます。

特に開発拠点として人気の高い東南アジア諸国は日本と比較しても、物価が1/3以下、給与も半分以下となっており、その分、日本で開発を行うよりもコストメリットを受けやすくなります。

また、安さだけでなくIT教育に力を入れている国が多く、優秀なエンジニアも多数いることから、日本で開発をする以上に質が高く安く済ませられることも場合によってはあります。

一方、SESでは反対に比較的高くなってしまいます。

下記の表を参考に考えていくと、国外とでは大きく開きが出てしまいます。

ただ、あくまで参考値になりますので、正確な金額については依頼先の会社に確認しましょう。

| 国 | プログラマー | シニアエンジニア | ブリッジSE | PM |

|---|---|---|---|---|

| 中国 | 50.51 | 61.79 | 79.29 | 85.77 |

| ベトナム | 40.22 | 49.13 | 57.73 | 57.94 |

| フィリピン | 35.83 | 53.33 | 81.25 | 65.83 |

| ミャンマー | 27.47 | 54.16 | 68.33 | 62.81 |

| インド | 50.83 | 68.75 | 94.29 | 111.43 |

| バングラデシュ | 44.13 | 46.13 | 90.96 | 58.63 |

| 日本 | 約60~100 | 約150~200 | 約100~ | 約70~132 |

3-2ラボ型は中長期間、SESは短期間の案件が多い傾向にある

| 形態 | 契約期間 |

|---|---|

| ラボ型開発 | 半年 ~ 中長期間 |

| SES | 1カ月 ~ 短期間 |

契約期間の観点から解説していきます。

ラボ型は半年~中長期間の契約が多い傾向です。基本的にプロジェクト単位での契約になるため、中長期が多くなっております。

ただ注意点として、前倒しで開発が進み完了した場合でも、残った契約期間分の費用が発生してしまいます。

完了したプロジェクト以外にも依頼できそうな案件があれば良いですが、特にない場合は無駄に費用がかかってしまう危険性があります。

そのため、依頼前に業務量と契約期間は慎重に検討する必要があります。

一方SESでは1ヶ月~短期間での契約が多くなっております。

プロジェクトの一部分や代替のため、比較的短期間となっております。

しかし、契約の延長も可能なため、スタート時は1カ月間での契約であったが、延長を重ねて1年後の終了になることも多数あります。

また、案件ごとに最適な人材を都度投入することも短期契約だからこそでき、効率よく案件をこなすことが可能になります。

短期間の小規模案件でも重宝できるのがSESの強みともいえます。

「ラボ型開発とSES」まとめ

ラボ型とSESの違いについて解説してまいりました。どちらもメリット・デメリットがありますので、本記事を通して今回外注する予定の開発についてどちらの方がマッチするか判断材料の1つになると幸甚です。

こんな悩みを抱えていませんか…?

- ラボ型なのかSESなのか、どっちが良いのか分からない…

- オフショア開発のラボ型って結局いくらぐらい掛かるのか不透明…

- 「コスト」「スピード」「品質」「柔軟性」どれを優先しようか…

弊社はお客様に合わせて様々な体制を組むことが強みでもあり、オフショア開発、ニアショア開発、オンサイト(常駐型)開発、受託開発など…お客様の状況に合わせてご提案いたします。まずは相談してみませんか?相談は無料!なのでお気軽にお問い合わせください。